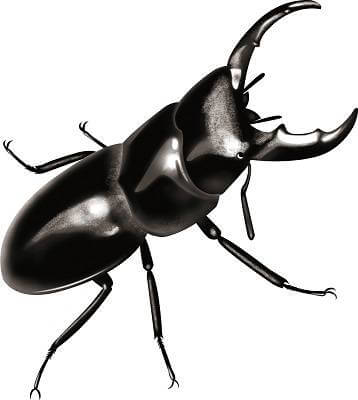

アマミシカクワガタの飼育の仕方

アマミシカクワガタの飼育の仕方ですが、まず気にしなければいけないのが湿度です。

そのため、夏場は特に使用している土が乾燥しないようにするのが重要です。

また、オスとメスを交配させ散乱させる場合、クヌギの木などを使用します。

アマミシカクワガタを触る

しかし、こちらも同様乾燥していると産卵に影響を及ぼすため、水で濡らします。

こうして常に原木を湿らせている必要性があります。

これには、クヌギの木をバケツの中につけて1日ほど影干しをします。

水分は、クヌギに吸収させると良いでしょう。

アマミシカクワガタの越冬の仕方

アマミシカクワガタは冬を越すことができるクワガタです。

ですので冬場の飼育方法としてはこちらも同様です。

湿度が重要で地面が湿っていなければなりません。

越冬時は温度が変化したり湿度が変化したりすると冬眠や覚醒を繰り返そうとします。

できるだけ室温、湿度の変化しない場所で冬を越させる必要があります。

また、覚醒と冬眠を繰り返した場合、冬眠にもエネルギーを消費します。

なのであまり冬眠、覚醒を繰り返す環境下でクワガタを育てるのはお勧めできない環境です。

冬眠は室温が低くなりますと勝手に地面に穴を掘り潜り込みます。

この状態になっていれば無事冬眠をしたこととなります。

温度が低いのにもかかわらず冬眠をしない。

問題としては掘り返す地面の土が硬すぎるなどの問題があります。

または、まだ室温が温かいかのどちらかです。

特に暖房を使用している場合、石油ストーブですと暖かい空気が下に停留します。

そのため、飼育時に暖かい風が直接的でなくても、当たっている場合があります。

こうなると室内の湿度も減少します。

温かいので冬眠をする必要性がないので冬眠はしません。

この冬眠の必要性によるものです。

ただし、冬眠をきちんとしているのとそうではないアマミシカクワガタを比較した場合に違いが出ます。

冬眠をしているアマミシカクワガタのほうがエネルギー消費を抑えることができ長生きします。

ですが冬眠と覚醒を意図的に繰り返した個体は残念ながらサイクルに耐えられなくなります。

つまり短命となるので、意図的に冬眠と覚醒を繰り返すのは厳禁です。

アマミシカクワガタの採取禁止令

アマミシカクワガタは現在では採取禁止令が出ています。

現存しているアマミシカクワガタは交配などにより増やされたものです。

これをトレードするなどをして血を入れ替えるしか方法はないです。

トレードが不可能である場合、ブリーダーから購入するという方法で問題を解決させることができます。

クワガタ自体はインターネットで探せば簡単に見つかります。

アマミシカクワガタの幼虫の飼育の注意点もあります。

世代交配を繰り返しているとだんだんと弊害が生まれます。

弊害は主に奇形や短命などが起きやすくなります。

解決方法としては世代を入れ替えることです。

つまり、親であるアマミシカクワガタを入れ替えるなどの方法で対応をします。

アマミシカクワガタの飼育をする温度はどれくらい

アマミシカクワガタの飼育をする温度は18度から28度が望ましいです。

その理由ですが生息地である奄美で活動している環境の温度です。

クワガタ類が過ごしている環境が18度から28度であるとされているためです。

この気温に準じて飼育気温であると設定しています。

この気温を下回った場合、冬眠となると考えてよいでしょう。

ですが、中には30度の環境においても飼育が可能であると考えている方もいます。

湿度管理をうまくして地面が乾燥しないように気を付けている環境であれば可能です。

ただし、温度が高い場合、たいていのクワガタは熱に耐えられなくなります。

夏場であるのにもかかわらず地面に穴を掘り潜ろうとしていることがあります。

これは、地表が熱いので体を冷却するために穴を掘り地面に潜ろうとしている行動です。

この時、地面が湿っている場合は大抵のクワガタが潜ります。

室温が熱すぎて冷却のため潜ろうとしているので室温を下げてあげる必要性があります。

室温を下げる場合、一回に下げてよい室温は外気温の10度前後です。

たとえば、外気が31度であった場合室温は21度までは下げても構わないです。

ですが、21度設定となるとに人間側が寒いと感じる環境下です。

そこまで室温を下げすぎる必要性はなくせいぜい、27度くらいの温度でも大丈夫です。

アマミシカクワガタの発酵マットの使い方

アマミシカクワガタの発酵マットを地面の土とする場合、多くはガスがマットに混入されています。

これはマットの発酵が進まないようにするためのガスです。

マット開封後ガスを抜く必要性があります。

ガスが抜ける速度ですが、1日から7日間置けばガスは完全に抜けます。

マットに山などの土か園芸用の土のような臭いになればガスが抜けた証明となります。

まず、土の臭いをかいで判断し、そして次に発酵マットに加水をします。

加水はマットを握り土が固まる程度の加水量で良いです。

残りの3割を軽く載せる程度で敷き詰めます。

ここからさらに飼育ケースに蓋をして2日ほど待ちます。

この時に発効をするのですが発効時には熱を帯びます。

そのため、また一からガス抜き、加水、敷きの作業をします。

温度計を使用して温度を管理し、飼育ケース内の温度が25度から27度くらいが理想です。

それでもまだ発熱している場合は何度でもケースに敷く発酵マットを敷く作業をします。

ただし、夏場など温度が高い時期には飼育ケースの理想温度にならないこともあります。

ケースの温度がアマミシカクワガタを飼う環境適正温度になればマットの敷設は成功です。

絶対にしてはいけないのは発酵が続いている状況下で入れないことです。

発酵が続いている状況下でクワガタやカブトムシをケースに入れてしまうことです。

発酵が続いていると問題としては熱で最悪クワガタやカブトムシは絶命します。

ですが、発酵をさせることで土の中の悪い虫も退治できるので発酵自体はとても大事です。

そのため、発酵が収まったのを確認してからアマミシカクワガタを飼いましょう。

アマミシカクワガタの発酵マットの保存の仕方

アマミシカクワガタに使用する発酵マットの保存の仕方ですがマットは水分に反応し熟成されます。

水分にさえ触れさせないように工夫さえすればどのような方法で温存しても構わないです。

水分が混入した場合、多くは熟成し熱を帯びます。

そこで初めて発酵していると発覚します。

こうなると発酵マットの発酵を抑えるために水分を抜き乾燥させるしかないです。

どのみち水が混入したものは使用できないです。

そこで大量に余ってしまった発酵マットは真空パックできるような袋に入れて真空にすると良いです。

ただし、再度袋から出すと水を含んでいるものや一度熱を帯びたものは再度発酵して熱を出します。

袋に発効させてしまったものと明記しておくと良いでしょう。

そうすることで次回、土を入れ替える際にその発酵しかけているものを再度利用することができます。

誤って発酵させてしまったからといって廃棄する必要性はないです。

発酵を止めてやれば、それで再度そのマットを使用できます。

要は保存方法として発酵を止めさせる方法を自分なりに考えて実践しマットを温存することです。

でも、この方法、気を付けないといけないのは完全に真空にできない場合です。

そこから空気が入り再度内部で熱を持ち最悪熱で袋が破裂することもあります。

注意点は、絶対に空気を含んではいけないということです。

空気が入るとそこから湿度などでも熟成が進む場合があるということを覚えておきましょう。

水で濡れていないものですと新聞紙でマットをくるみ保存する方法があります。

新聞紙は湿気を吸収しますので新聞紙側が湿気ることはあってもマット側は湿気ることはないです。

結び

アマミシカクワガタの飼育の温度はどれくらいか?

また越冬や発酵マットの使い方も解説します。

アマミシカクワガタはシカクワガタの仲間にあたり採集は禁止されています。

そのためフリーダーやネットからの購入となります。

アマミシカクワガタの飼育の仕方は、温度が大きく関わってきます。

また発酵マット正しく使わなければいけません。

飼育温度はどれくらいかというと25度から27度が望ましいです。

30度でも湿度を管理しておけば飼えないこともない温度です。

ですが、クワガタ自体は21度でも十分活動ができます。

このクワガタは冬眠しますので温度が低い場合においては冬眠するだけですので大丈夫です。

問題は気温が高い場合、夏場などで土の中に潜ろうとしているのであれば飼育ケース内部の温度が高いです。

この場合、湿っている土の中に潜ろうとしますので温度を下げてあげる必要があります。

発酵マットの使い方は、ガスを抜き水で濡らし飼育ケースに敷き詰めその際発酵します。

しかし、発効後の温度が高い場合、もしくは発行が続いている場合もあります。

このようなときは、再度ガス抜きをして水で濡らし敷き詰める作業のやり直しをします。

コメント