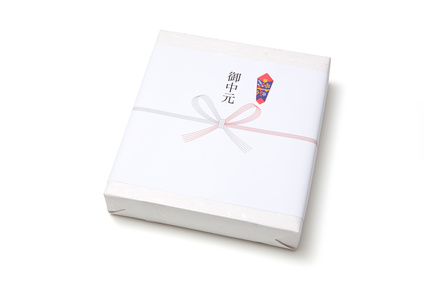

お中元の熨斗(のし)の名入れの位置

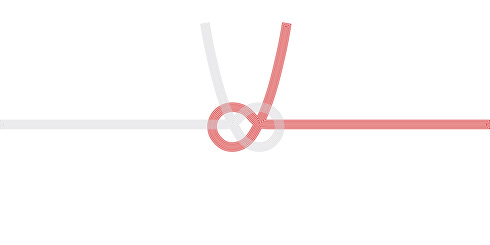

お中元の熨斗(のし)は、蝶結びを基準にします。

この結び目のちょうど真上に来るように表書きをします。

そして真下には名入れをします。

書き方としては、表書きを大きくします。

名前の方はやや小さめというのがバランスよくなるでしょう。

お中元として送るのであれば表書きは「お中元」あるいは「御中元」です。

お世話になった相手や家族、親族、友人などに感謝の気持ちをこめて贈る伝統ある習慣です。

継続的行事である以上は今後もずっとある程度の期間はその相手に送り続けなければなりません。

お中元の熨斗(のし)を筆ペンやサインペンで書く場合の注意点

熨斗(のし)は、本来は毛筆で書くのが正式です。

習字セットを小学校時代は持っていたけれど今はどこへ行ったやらという方もいるでしょう。

最近は、サインペンで書く方も増えてきましたが注意点もあります。

お中元の熨斗(のし)を書くときは濃い色のペンを使う

現代社会では御中元の熨斗(のし)も筆ペンやサインペンを使用することが多くなりましたね。

この場合は、濃い色のペンを使用してください。

薄いと、涙で墨が薄まるという気持ちを表す薄墨・弔事を連想させてしまいます。

お中元の熨斗(のし)をボールペンで書かない

普段はボールペンを愛用しているという方もいますね。

それでも熨斗(のし)を書く場合は、なるべく避けるようにしましょう。

正しいマナーを調べるところから始めることです。

これは、相手への相手への感謝やお礼の気持ちを表すことに繋がるのだと思って頑張ってください。

お中元の熨斗(のし)の連名の順番の入れ方

お中元をたった1人で、あるいは家族として贈るのであれば、熨斗の中心に名前を1つ書けば良いだけであり簡単です。

ただ、会社のメンバー数人で連名でお世話になった上司に贈ろうという話になることもあります。

お友達同士3人組の場合のお中元の熨斗(のし)の書き方

たとえば、お友達同士3人組などならいいのです。

しかし職場だとそれぞれに役職や勤続年数などに違いがあります。

目上の人が目下の人が来る位置に書かれていたりしてはいけません。

このことが原因でその後ギクシャクしてビジネスが影響が出たりといったことだってあるのです。

お中元の熨斗(のし)の連名の正しい順番

そこで、やはり連名の正しい順番を知っておく必要はあります。

また、学校の同級生仲間2人組や3人組で贈ることもあります。

お世話になった先生に贈ろうというのであれば、その2人や3人には役職は関係ありません。

もちろん、それぞれの職場での地位というのはあるでしょう。

しかしそれが友達関係にまで影響することはないのです。

先輩後輩ならまだしも同級生ですから年数だって同じです。

それなら連名の順番の入れ方としては右側から順に五十音順で良いのです。

先輩後輩や職場の仲間同士で御中元を贈る場合

部活でお世話になった先生にというなら先輩後輩と年数の違いが出てきます。

ましてや職場の仲間同士でお中元を贈るとなると年数だけでなく役職による上下の関係も出てきます。

そういった場合は一番右側が目上の人、一番左側が目下の人という並びが正式です。

勤続年数が長く役職が上の人を右側に、そこから順に配置していってください。

逆に左から順にされていたら、失礼にあたりますから注意してください。

お中元を贈りあう仲での注意点

一緒にお中元を贈りあう仲とはいえ、そこはビジネスの関係ですから油断は禁物です。

縦書きの場合、日本語は「右から左」に書き進めて行きます。

これは巻物に文字を書いていたころの名残ではないかと言われているのです。

そのため始めに書かれる方の人が偉いということになります。

お中元の熨斗(のし)の役職優先のルール

ちなみに、世知辛いビジネスの世界ですから年功序列となっていない部分もあります。

現リーダーの方が年下・元リーダーの方が年上などという場面にだって遭遇するでしょう。

もしも年齢で順番を決める場合はどうしたら良いでしょう。

この場合、元リーダーが一番右に役職を基準にすれば、現リーダーの方が偉いということになってしまい真逆ですね。

この場合は「役職優先」がルールとされています。

役職と年齢が混同するのであれば、役職が上位の人の方が一番右側となります。

すなわち、現リーダーが最も右です。

このようなビジネスマナーが出来てないと常識を疑われる可能性もあります。

もしかしたらその3人組は仲もよく、役職や年齢など関係なく付き合っているかもしれません。

ですが贈られる上司の側がそれぞれの経歴を知っている以上は、それと違えた順で連名にされていたら不快に思われるかもしれないですね。

そのため、やはり順番を正しくすることは必要です。

お中元の熨斗(のし)の連名の位置の入れ方

順番が決まったら、実際に熨斗(のし)に名前を書いてみましょう。

連名の入れ方としては、のしの中央の水引の下に最も目上の方の名前を書くようにするのです。

そこから順に左に書いていくようにします。

ただし、それだと名前が全部左側に集中していくことにバランスが悪くあまり見栄えが良いとは言えません。

ただし、それだと名前が全部左側に集中していくことにバランスが悪くあまり見栄えが良いとは言えません。

なので最近では全体のバランスの方を重視しています。

こうして位置をもう少し右側にずらした書き方が増えてきています。

そちらでもマナー違反とは言えません。

順番さえ気をつければ書く位置についてはそれほど気にしなくてもよさそうです。

お中元を大人数で贈る場合の熨斗(のし)の名前の書き方

連名の例として3人のメンバーを挙げました。

実際にはもっと大人数でお中元を贈ろうという意見が出てくることも多いでしょう。

その場合に、そのメンバーの名前を全員分のし紙に書くとしたらどうでしょうか。

このようにしてしまうと細かくなり分かりづらくなります。

お中元の熨斗(のし)に名入れする人数

熨斗(のし)の中央部に一番目上の人の名前を書くという書き方でやっていた場合には、バランスが悪いことはなはだしいでしょう。

実は、人数についても決まりがあり「3人まで」とされているのです。

4人以上の人を連ねて書いていくとすると見づらくなるので見た目もよろしくないです。

そのことからも、書くとしても3人までです。

お中元を4人以上で贈る場合の熨斗(のし)の書き方

それでは、4人以上となる場合の熨斗(のし)の書き方はどうすればよいのでしょうか。

その場合には、誰か代表者を立てて下さい。

勤続年数や役職を考えて最も右側に来る人を代表とするのがスムーズでしょう。

その人の名前を最も中央に書きます。

代表者はあくまで代表です。その人だけがこのお中元を贈っているわけではありません。

そのため普段お中元の文字として書くより更に小さめの文字サイズで個人名を書くようにしましょう。

なお、「外一同や他一同」は更に小さめサイズです。

略された人々の名前は、贈られた人に知られること無く終わるわけではありません。

表に書くにはスペースがないからという理由だけで書いていくことです。

中包みの方に「外一同や他一同」の名前を書いていくことになるため安心しておいてください。

贈られた側は代表者の名前を見て「あのグループから贈っていただいたん」ということがわかります。

そして実際に開いてみて多くの人々が関わっていることを知り感動するというわけです。

ごちゃごちゃと小さな文字で名前を連ねて(つらねて)いくよりよっぽどスマートで相手の側に立ったやり方です。

長年かけて伝えられたマナーにはきちんとした意味があります。

お中元の熨斗(のし)の会社名の名入れのマナー

何年勤め上げたかという以上に重要になるのがどういった役職にあるかということです。

ビジネスの世界に於いてはどういった会社でどのような役職についているか。

これで上下がはっきりと区別されます。

だからこそ、ただ単に名前だけでないのです。

お中元の名入れの際には会社名や役職名を入れるのが一般的です。

お中元の熨斗(のし)の名入れが同窓生の集まりの場合

ただし、同窓生の集まりでは辞めておきましょう。

誰がどんな会社に勤めているのかは恩師としてただの興味本位で知りたいだけです。

友達の間では、いやみでしかありません。

お中元の熨斗(のし)に会社名の名入れをする理由

ビジネスの場でのお中元の熨斗を書くマナーです。

しかし、ビジネス上のお付き合いだとまずは名刺交換から始まります。

そこで始めにチェックされるのは社名と役職ではないでしょうか。

その後も「部長さん」「社長さん」という呼び名が定着してしまうことがあります。

名前を呼ぶこと無く関係が続いていくというのもよくあることです。

そういったことを防ぐためにも会社名の名入れをするのです。

もちろん、のしに入れる以上はこちらも書き方にマナーがあります。

その会社の誰から贈られてきたかというのが重要です。

名前の方が大きく社名や肩書きはそれよりも小さめに書くようにしてください。

これは、名前の右側に入れます。

会社名・役職・名前の順に右から並べていってもいいですし会社名を書いた左側に役職となります。

そしてちょっと開けて大きめに名前を入れるという場合もあります。

お中元の熨斗(のし)に会社名や役職名・氏名の配置

会社名や役職名や氏名共に、その長さというのは人それぞれ異なります。

バランスよく配置するようにしてください。

名前と社名のバランスが逆に、すなわち社名の方が大きすぎるのもお勧めできません。

その会社に入っていることを自慢しているようなイメージに見せるものです。

こうしてしまうと相手に不快感を与えるので気をつけてください。

相手のことを思い、お礼の気持ちをこめて贈るはずのお中元が原因で相手を不快な思いにさせる恐れがあります。

贈る側同士での不信感の元となってしまっては意味がありません。

トラブルを避けるという意味でもマナーはあります。

特に会社関係などビジネスの場ではきちんと知っておいて下さい。

毎年同じように贈るとはいえ、毎年のフォーマットをそのままに利用しないことです。

その時々の役職に応じて入れ換えしてください。

ただの恒例行事と侮る無かれ、意外と上司はそういった部分まで見ているかもしれません。

ビジネスマナーがきちんとしている方が信頼性はあります。

お中元の熨斗(のし)の夫婦の名入れのマナー

お中元は、両親や親戚・結婚式の際にお世話になった方などに贈るというケースもよくありますね。

また、子供時代には特にお中元の習慣はなかったという方もいますね。

しかし、夫婦となってからは毎年のように贈りはじめたという場合も多いです。

職場の上司でなくとも、両親に大きくなった姿を見せたい。

親戚や共通の知人に良く見ていただきたいものです。

やはり、のしの名入れマナーは知っておく必要があります。

一般的には、夫婦で出す場合にも家族からということで姓のみを書くのが一般的です。

お中元の熨斗(のし)に苗字だけでもいい?

お中元の熨斗(のし)は、名字だけでも良い場合といけない場合があり注意が必要です。

贈られる側の人が混乱しないように贈り主がわかるようにしていきましょう。

その前に最も大切なことは普段、お世話になっている方への感謝の気持ちを込めて贈る思いというのが前提です。

よくある苗字や親戚同士の場合

ただし「佐藤さん」「鈴木さん」のようなよくある苗字の方です。

なお、親戚同士だと同じ苗字の方ばかりです。

この場合、姓だけだとどの相手から届いたのか分かりづらい場合もあります。

それにより受け取る側を困らせてしまうのは本意ではありません。

混乱を避けるためにもフルネームで書くようにしましょう。

この場合、姓の下に夫婦の名前を夫を右で妻を左に書きます。

子から親に贈る場合も、鈴木さんから鈴木さんに贈るというのは受け取った側が違和感を感じる場合もあります。

このようなケースでもフルネームで書くのが一般的です。

お中元の熨斗(のし)の書き方に地域特有の文化がある場合

地域によっては熨斗(のし)に家長である夫のフルネームを書くところもあります。

地域特有の文化というのはマナー書にも記されてなく年配者や両親に聞いておいた方がいいかもしれません。

田舎ほどお中元の熨斗(のし)の書き方はマナーが大事

特に田舎の方だとマナーがしっかりしているとアピールできます。

そのため、親子間とは言っても贈る家庭が多いです。

ただし、お中元は一度始めると中々止められないのがこの習慣です。

数千円とはいえ毎年負担がかかるのです。

そこで、どうするかよく考えてから始めてください。

親子間で形式的過ぎる相手も、お返しを考えなければならなくなります。

そのため負担をかけてしまうことになります。

結果、贈らないほうが良いという考え方をする方だって多くいます。

お中元の熨斗(のし)を夫婦連名で出す場合の注意点

お中元の熨斗(のし)を夫婦連名で出しているという家もごくごくたまにはあります。

ただ、男尊女卑という昔の考え方がまだ色濃く残っているケースもあります。

年配者の方にとっては「嫁のくせに夫と肩を並べて、なんてずうずうしい」と受け止められる場合もあります。

せっかく良くできる嫁をアピールしようと始めたお中元の習慣です。

毎年のように自分への価値観を下げられていては意味がありません。

自己主張が強い世間知らずな奥さんと思われるだけです。

よっぽど特別な理由が無ければ、姓のみです。

あるいは、夫を立てて夫のみをフルネームで入れるようにしてください。

どうしてもお中元を何らかの事情があって連名で出したいという場合もあります。

この場合は、会社での連名同様にするのが良いでしょう。

右側が目上の人である家長・夫の名前を、そして左側に妻の名前を入れるようにしましょう。

お中元を贈る時期

お中元を贈る時期については一般的には7月が良いです。

ただし、その土地の旬の名産を贈る場合もあると思います。

その場合、市販されるのがたとえば8月というようなことも。

このようなときには、8月になっていても良いです。

先にも書いたように、贈る気持ちが大切なので7月中に注文しておきます。

こうしておけば、さほど遅れることもないですね。

お中元の熨斗(のし)に名前を入れしない例

お中元の熨斗(のし)の名入れについては、必ずしなければいけないというものではありません。

名前なしというケースもあります。

自らお渡しするようなケースでは日頃のお礼も兼ねて挨拶を交え、お渡しするとイメージも良いですね。

また、大袈裟にしたくないケースや贈る先方が身近な関係の人の場合です。

たとえば、親子であるとかがこのケースにあたりますね。

配達のケースなどの場合ですと、元来はのしに名入れはいらないと感じます。

これらのケース以外では、やはりのしに名入れをするのが一般的なマナーですね。

どういった人から頂いたものか見当が付かないというのも困ります。

いただく側が不安になるので、そのへんの気配りの意味も兼ねて、のしの名入れはしておくと良いです。

お中元の熨斗(のし)に「お礼」や「御礼」と書くケース

もしも毎年贈るつもりがなく、この年だけお礼として贈ろうと思っている。

であれば、「お礼」や「御礼」と書いたほうが良いでしょう。

家族として贈りたいのであれば、名前は「姓」のみにします。

あるいは家長の「姓名」を書くようにしてください。

会社の中で連名で贈る場合、夫婦両方の名前を出したいなどそれぞれの事情によって書き方は違います。

渡されてパッと見えるところだけに、きちんと調べてから書いてください。

ここが違っていると社会人としての常識を疑われます。

お中元の熨斗(のし)を使わないケース

同じお祝い事でも快気祝いやお見舞い・結婚は何度も繰り返すと困りますから使用は不可です。

のしを簡略化した「短冊のし」というのもあります。

こちらはあくまで略式のもので目上の方に対する贈り物としては不向きです。

このようなことからも使わない方が良いです。

お中元の熨斗(のし)の名前の書き方!|まとめ

お中元は、室町時代からという古い歴史を持つ文化です。

このような古い歴史を持つ日本の風習の一つで現代でもその習わしは受け継がれています。

古い歴史を持つだけに御中元の熨斗(のし)の書き方のマナーについて厳しく定められています。

そのため、せっかく送るのであれば、相手に失礼のないように送りたいですね。

お中元の場合には、このようにきちんと熨斗(のし)紙を付けて贈るのがマナーです。

私もお中元ののしについては気を配り心を込めて作成するようにしています。

また、何度でも結びなおすことの出来る『蝶結び』については長じて何度も繰り返したい。

このように何度も繰り返したいお祝い事やお礼という意味合いを込めています。

コメント