稲刈り時期の見極め方

稲刈り時期の見極め方は、厳密にいうと品種によって差があります。

なので、一様に何月の何週と具体的なタイミングを断言するのは不可能です。

また、稲刈りの適期は地域や気候にも左右されます。

稲刈り時期の見極めにはそれだけ難易度が高く知識や経験が求められます。

農家は適期を経験から知っています。

更に米栽培の指針になるカレンダーや暦を活用しています。

日数的には、出穂の日から数えて約40日が目安となります。

おおよそ40日前後に稲刈りの最適な時期が訪れます。

ちなみに出穂は稲の穂先に籾が現れた状態です。

積算温度での見極め方

稲刈り時期の見極め方は他にもあります。

それは日数と同じく出穂からの積算温度を数えることです。

積算温度とは日々の温度を加算して行くものです。

この場合、稲の場合は合計1000℃が目安とされています。

これは果樹や果菜にもそれぞれ存在しています。

例えばトマトは開花からの積算温度が900℃のタイミングで収穫時期となります。

加算するのは1日の平均気温となります。

毎日1回ずつ足して行けば稲刈りのタイミングが推測できます。

有効積算温度

作物を植えてから収穫するまでの全期間の温度として日平均気温10℃以上の期間の日平均気温を積算したものを有効積算温度(単位:度日)という。例えばムギは800-2000度日であり、イネは2800-3800度日であり、ムギは寒冷地に向き、イネは温暖地に向くことがわかる

稲刈り時期の見極め方は他にも、籾(もみ)全体の色や穂先の変化といったポイントがあります。

籾で見極める場合は全体が変色して行き90%くらいが黄色くなったら稲刈りです。

穂先は1本2本と数えて、3本目の枝分かれした最初の部分が黄色くなれば収穫時期と判断できます。

多少タイミングにズレがあっても、極端に収穫量が減ることはないです。

稲の色での見極め方

ただし、美味しいお米を作りたい。

この場合は、品質も収穫量もベストな状態で刈り取りたいものです。

明らかに緑色の割合が多いと、食べられる部分がかなり少なくなります。

そのため、収穫量は限られてしまいます。

問題は、誰が見ても分かる緑色ではないです。

稲の色が黄色く変化し始めた場合が見極める判断基準です。

経験豊富な農家は、毎年の経験の中から見極め方を身につけます。

微妙な色の変化の中でもベストなタイミングの判断が可能です。

反対に経験が浅かったり初めて挑戦する人だと早く刈り取り始めてしまう可能性があります。

その為、色だけで判断しようとしないことです。

日数や積算温度も活用して多角的に見極めて行くことが肝心です。

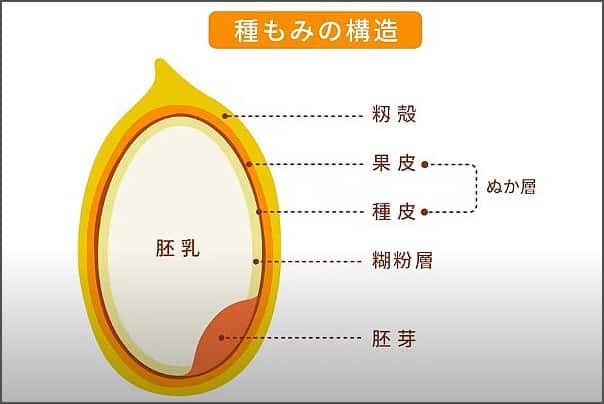

胚乳(はいにゅう)での見極め方

米粒が十分に生長すると、胚乳(はいにゅう)の乾燥が進んで硬くなります。

これも見極めの判断材料になるでしょう。

硬さは、爪で押しても欠けたり変形しないほどになります。

色で判断が難しいなら押してみることをおすすめします。

種をまいて125日頃になると種子が発育、肥大して登熟します。

発育が未熟な粒より、十分に登熟した粒が充実することで食べられるお米が沢山収穫できます。

早めに収穫するとお米の艶は増します。

ですが、不良や青米が混じりやすくなるので要注意です。

稲刈り時期の見極め方は、安定した品質や収穫量の実現において大切なポイントです。

早稲・中手・晩稲の違いでの見極め方

早稲(わせ)や中手(なかて)、そして晩稲(おくて)の違いを知ることです。

稲刈りのベストなタイミングが分かるようになります。

大まかな時期の判断ができれば、より精度の高い稲刈り時期の判断も可能となるでしょう。

稲を育てていたり、これから育てたいと考えている人にとって見極めは特に重要性が高いといえます。

当てずっぽうで稲を刈ってしまえば、タイミングがズレてしまいます。

こうなると折角の努力が水の泡になる恐れがあります。

そのため、必ず見極められるようになることが大切です。

早稲(わせ)・中手(なかて)・晩稲(おくて)とは

稲刈り時期の見極め方の早稲・中手・晩稲とは、それぞれに意味があります。

稲刈り時期の見極め方は難しく一筋縄ではいきません。

しかし、品種の違いによる早晩生が分かると大体の時期が判断できるようになります。

早晩生の違いは簡単にいえば稲の栽培と収穫時期を早稲・中手・晩稲の3つに分けます。

これは、相対的に分かりやすく分類したものです。

より細かく分類する場合は、言葉の頭に極をつけて5段階で早晩生が評価されます。

結構ざっくりとした分け方ですが、早晩生は稲刈り時期の判断や収穫量に影響します。

そのため、基本的な知識や品種による違いを覚えておいて損はないでしょう。

稲刈り時期の見極め方の早稲(わせ)の意味

稲刈り時期の見極め方における早稲(わせ)は、暦でいうところの初秋です。

稲刈りをする地域にもよります。

ですが、一般的なものでいえば、中手に対して1ヶ月ほど早く収穫が始まるのです。

つまり、字面に違わない品種だといえるでしょう。

ほとんどの地域で、9月上旬といったところです。

沖縄のような温かいところでは6月末には稲刈りをする品種もあります。

稲とつくことからも分かるように、稲の品種に用いられる言葉です。

開花や結実のタイミングが早いものを指します。

転じて、肉体や精神の成熟が比較的早い人のことを、わせと表現することがあります。

お米以外の農作物や果実に対しては、早稲(わせ)ではなく早生の表記を使います。

一足先に新米が食卓に並びます。

ただし、早稲(わせ)の品種といっても稲刈り時期は環境の影響がかなり大きいです。

なので、コシヒカリも栽培地域が変われば晩稲(おくて)になります。

稲刈り時期の見極め方の中手(なかて)の意味

中手(なかて)は仲秋に位置するもので、文字通り秋の中頃のことです。

暦でいうと9月下旬から10月中旬あたりです。

一般的に中手にあてはまるとされる品種にはササニシキやひとめぼれが挙げられます。

中手(なかて)もやはり目安に過ぎず、地域や環境の違いを無視できません。

早晩性のみを稲刈りの判断材料にするのは困難です。

晩秋に収穫時期を迎える稲を指す晩稲(おくて)より、収穫のタイミングは早いです。

しかし、早晩生でいえば中間に位置します。

稲刈り時期の見極め方の晩稲(おくて)の意味

晩稲(おくて)は中手(なかて)と共に早稲(わせ)とセットです。

これらを3つ合わせて早晩生(そうばんせい)といいます。

早晩生は作物や品種の収穫時期の目安になる、栽培期間に関する特性を表すものです。

作物は温度や日照などの要因で容易に栽培、収穫時期が変わってきます。

あくまでも相対的な目安の指標に留まります。

その晩稲(おくて)は、収穫時期が最も遅い稲に用いられます。

晩稲(おくて)は、更に収穫が2週間くらい遅れる品種のことです。

10月の下旬から11月の頭が稲刈りの時期です。

そのため、地域によっては寒さが増したり厳しくなります。

余談ですが、消極的であまり積極性を見せない意味の奥手はこの稲のおくてに由来します。

早稲(わせ)・中手(なかて)・晩稲(おくて)の違い

稲刈り時期の見極め方は、早稲や中手と晩稲で違ってきます。

早稲(わせ)は主に8月に稲刈り時期を迎える、生育速度の速い品種のことです。

中には6月、7月に収穫を始めることができたり、9月までに稲刈りが終わるものもあります。

毎年真っ先に市場に出回る新米は、この早稲(わせ)にあてはまるお米です。

肝心な稲刈り時期の見極め方ですが、やはり色の変化を見て判断するのが原則です。

油断しているとあっという間に黄色くなり、稲刈りのベストなタイミングを逃してしまいます。

そのため、天候の変化に気をつけて収穫時期を見極めたいところです。

8月はまだ夏の暑さが残りますし、9月は秋の寒さが混ざり始めます。

そのため、気温の上下による生長速度の変化にも注意しましょう。

中手(なかて)は9月下旬に収穫時期が始まり、10月中旬頃まで続く品種です。

多くのお米はこの中手に分類され、早稲(わせ)よりも味が落ちにくいとされています。

翌年になっても味の良さが保たれるので、長く美味しく味わうことができます。

本格的に秋に入ってから収穫時期を迎えます。

でも、早稲(わせ)ほど短期間で急激には生長しないです。

その分、ゆっくりと変化を観察しながら稲刈り時期を見極められます。

ですが、判断材料の基本はいうまでもなく早晩生に共通する色の変化があります。

それから日数と積算温度です。

実のところ、稲刈り時期は少しズレるだけで、かなり味が変わることがあります。

微妙な変化を読み取れる熟練の農家はあえてタイミングをずらすことです。収穫量よりも味優先で刈り取ることが可能です。

晩稲(おくて)は10月も終わりを迎え、11月に差し掛かる頃に収穫時期となるお米です。

晩稲(おくて)が市場に出回る頃には、既に新米のインパクトは薄れています。

農家の間ではあまり人気がない傾向です。

ただ、自然に無理なく栽培できるのは確かです。

寒暖差も相まって美味しくなりやすいです。

比較的暦通り稲刈り時期を見極められるのは間違いないでしょう。

晩稲(おくて)の稲刈り時期の見極め方も、他の時期と比べて大きく違いません。

しかし、収穫時期に差し掛かると秋も深まり、景色に溶け込む色になって行きます。

色は黄色というよりも、黄金色の表現が相応しいものです。

そのため、稲全体がほぼ黄金に見えるタイミングこそが刈り取りの時期です。

日本各地の稲刈り時期の目安と平均は何月

新米のスピードを競えば沖縄に勝てません。

ですが、単純に早ければ良いというものでもないです。

大切なのは日本各地、都道府県の栽培と収穫時期の目安を念頭に置きます。

そこで、刈り取る時期の見極め方を理解してベストな収穫を実現することです。

日本各地の平均でいえば、9月上旬頃から稲刈りが始まります。

お米が純粋に美味しければ、新米が流通する真っ只中でなくても消費者に選ばれます。

何時採れても甘みが凝縮された粒の立つご飯が味わえます。

沖縄は6月

新潟・茨城は9月中旬頃

東北・中部地方・九州地方は10月

稲刈り時期を都道府県の目安にあてはめると、6月に始まる沖縄が圧倒的に早いです。

正確には6月下旬です。

しかし、それでも日本各地の他の地域と比べて、新米の一番乗りといった感じです。

関東や関西が稲刈りに入ると、次いで東北や北海道が稲刈りを始めるのが毎年の風物詩です。

具体的に何月かというと、日本を代表するお米の本場新潟では、9月中旬頃が目安となります。

ところが、山間部は9月といっても中旬から下旬にズレ、同じ地域内でも差があります。

コシヒカリで有名な茨城も、新潟と同様に9月が稲刈り時期です。

栽培面積が広く、様々な品種が栽培されています。

ですが、あきたこまちは一足先に8月中旬には収穫されます。

東北や中部地方は9月中の稲刈りが難しいです。

そのため、10月に入ってから収穫を始める地域が殆どです。

九州地方も10月が稲刈りのシーズンです。

なので、全国的に見てかなり遅い方だと分かります。

一番稲刈り時期が遅いのは、10月中旬に稲刈りの風景が見られるようになる群馬です。

このように、日本各地も場所が違えば収穫時期もズレます。

しかし、稲の変化の見極め方自体は共通しています。

その年の新米をいち早く食べたい場合は、収穫一番乗りの沖縄産が狙い目です。

超早場米と呼ばれ、ひとめぼれや沖縄特産の銘柄が市場に出回ります。

超早場米は、6月には食卓に並び始めます。

9月に収穫して9月下旬から10月上旬に流通する地域と比べれば、その差は歴然です。

しかし、名産地のお米は9月以降に新米になります。

何処よりも美味しい新米を味わいたいのであれば、少し待つ必要があるでしょう。

関東地方は割と順当に稲刈り時期に入るので、東京を中心に新米が出回るのは時間の問題です。

関西でも同時期に美味しいお米が流通します。

多くの人達は9月には採れたてのお米が食べられることになります。

このように、東北と北海道は一足遅れます。

ですが、2週間遅れくらいで新米の収穫が始められます。

群馬は流通の早さだけなら不利です。

しかし、育つのに時間が掛かる分、味わい深いお米が採れます。

登熟粒や未熟粒とは

稲刈り時期の見極め方を把握するには未熟粒や登熟粒とは何かを理解しておくことです。

未熟粒や登熟粒には違いがあるので収獲するときは区別が必要です。

両者をしっかり区別にして実施しなければなりません。

混同して出荷するようなことがあると、大量のクレームや返品を受けることになる恐れもあります。

それどころか賠償を請求される事態にもなりかねません。

未熟粒に関しては腹部や背部など不透明になっている箇所に複数のパターンがあります。

分かりにくい場合もあるので、慣れるまでは細かな全体のチェックを行うことが重要です。

未熟粒の意味

未熟粒は、その名の通り未熟です。

まだお米と呼べるレベルに達していません。

そう言われると小さな白い粒をイメージする人も多いでしょう。

しかし実際には白色にすらなっておらず、一般的には緑色であることが多いです。

ですが、割った場合は内側はたいてい白くなっています。

例外として、緑色であっても内部が透明になっている粒は大丈夫です。

とはいえ、ふるいを使用したときに廃品として区別されてしまいます。

収穫量の増加にはつながらないケースがほとんどです。

米の見た目と品質を上げるためにはやむを得ない処置といえます。

登熟粒の意味

それに対して登熟粒は、十分に熟した状態の粒を意味しています。

その収穫量が農家の収益に直結するものです。

食卓に並んでいるお米のほとんどは、こちらと思っておいて差し支えありません。

ただし、あまり一般的な単語ではないため、完全米という呼ばれ方をすることも多いです。

十分な粒の形を形成しているものを完全米としています。

そうでない未熟粒に関しては不完全米という呼び方をすることがよくあります。

不完全米に関してはもっと定義が広く、単純に未熟であるもの。

それ以外の異常を含んでいるものも該当します。

使い物にならないという意味で「くず米」と呼ぶ人も見受けられます。

登熟粒や未熟粒の色や味の違い

稲刈り時期の見極め方を知りたければ未熟粒と登熟粒の特徴を踏まえておきます。

そのうえで、それらの違い理解することが求められます。

特に色や味に関しては、明らかな差が生じるので注意しなければなりません。

表面が緑色で内部に不透明な部分が多ければ未熟粒であるのは一目瞭然です。

言い換えると、全体的に粒がクリアであれば登熟粒であると判断できます。

このように色が最も区別しやすい要素であることは間違いありません。

しかし色は主観によって変わります。

農林水産省が定義を定めているので、自分の判断はそちらと異なっているケースもありえます。

たとえば背部の不透明な部分に関しては、粒の長さに対して2/3以上であることが決められています。

さらに、粒の幅に関しても1/3以上であることが定められています。

その他にもいろいろな定義が設けられています。

一度農林水産省のホームページをチェックしておいたほうが安心です。

類似のものとして、着色粒など他の種類が存在することにも注意を払う必要があります。

もし食べられる状況にあるなら、食感を比べてみることで違いがはっきりします。

未熟粒は見た目が悪いだけでなく食感も良くありません。

噛み応えはふんわりとしていません。

そのため、おいしい白米のような弾力はないことが一般的です。

味に関しても商品のレベルに達していないです。

お米をいくら噛んでもなかなか甘みが広がらないです。

熟していないので、デンプンが不十分であることが原因であると考えられます。

とはいえ、実際にはこまめに食べる手間をかけてチェックすることは困難です。

一週間に一度のチェックで良いなど油断して考えないことです。

その間に最適なタイミングが過ぎて黄色くなるようなケースもあります。

そのため、ほとんどの農家は色の移り変わりに気を配りながら収獲しているのが実情です。

例年の傾向や農家としての経験を参考にしましょう。

天候などにも最大限の配慮をすることで精度を高めています。

稲刈り時期の見極め方|まとめ

稲刈り時期の見極め方ですが日数的には、出穂の日から数えて約40日が目安となります。

おおよそ40日前後に稲刈りの最適な時期が訪れます。

また、日数と同じく出穂からの積算温度を数えることです。

積算温度とは日々の温度を加算して行くもので、稲の場合は合計1000℃が目安とされています。

稲刈り時期の見極め方で早稲(わせ)中手(なかて)晩稲(おくて)の意味ですが下にあげたようになるでしょう。

早稲(わせ)は、暦でいうところの初秋です。

中手(なかて)に対して1ヶ月ほど早く収穫がスタートしてます。

晩稲(おくて)は中手(なかて)と共に早稲(わせ)とセットということです。

この3つを合わせて早晩生(そうばんせい)と呼んでいます。

稲刈り時期の見極め方は、早稲(わせ)や中手(なかて)と晩稲(おくて)で変わります。

早稲(わせ)はほぼ8月に稲刈り時期を迎えます。

中手(なかて)は9月下旬に収穫時期が始まり、10月中旬頃まで続く品種ということです。

晩稲(おくて)は10月も最後を迎え、11月に至る頃に収穫タイミングとなるお米を指します。

稲刈り時期を都道府県の目安にあてはめると6月に始まる沖縄が一番早いでしょう。

日本を代表するお米の本場新潟では、9月中旬頃が基準となります。

東北や中部地方は9月中の稲刈りが難しく、10月に入ってから収穫しだす地域が多いです。

九州地方も10月が稲刈りの最盛期のため、国内で見てかなり遅い方だと言えます。

コメント